「求人を出しても人が来ない」「現場の人手不足が慢性化している」——もしあなたがそんな状況に悩んでいるなら、この制度が解決の糸口になるかもしれません。制度の仕組みを理解し、正しいステップで進めれば、人材確保と事業安定の両方を実現できます。

近年、多くの中小企業が深刻な人手不足に直面しています。求人広告を出しても応募が来ない、繁忙期に現場が回らない、そんな声を経営者や人事担当者からよく耳にします。こうした背景の中、2019年に創設された「特定技能」制度は、即戦力となる外国人材を受け入れるための現実的な選択肢として注目を集めています。ただし、制度は複雑で条件も細かく定められており、準備不足や手続きのミスが許可の遅延や不許可につながることも少なくありません。本記事では、制度の概要から実務フロー、落とし穴の回避法までを体系的に解説します。

特定技能制度とは何か

「特定技能」という言葉は知っていても、その目的や導入背景まで理解している企業は多くありません。ここでは、制度の意義を押さえることで、自社が活用すべきかどうかの判断材料を得られます。

制度の背景と目的

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するために導入された在留資格制度です。従来の技能実習制度は「人材育成」を目的としており、現場で即戦力となる人材の確保には限界がありました。そこで、一定の技能と日本語力を持つ外国人を対象に、即戦力として受け入れる仕組みが整えられたのです。制度は、受け入れ可能な分野を限定し、国内人材の確保努力を行ったうえで不足する分野に限って外国人材の受け入れを認めるという「計画的な補完」を目的としています。

広告

特定技能1号と2号の違い

「1号と2号の違いが分からない」「どちらを選ぶべきか迷う」——そんな方のために、それぞれの特徴とメリット・制約を整理します。

特定技能1号

特定技能1号は、相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人が対象で、対象分野は介護、外食業、建設、農業など現在は16分野です(最新の分野一覧は出入国在留管理庁の公表資料を参照してください)。在留期間は4か月、6か月、または1年単位で更新が可能ですが、通算で5年が上限です。家族帯同は原則として認められておらず、技能試験と日本語試験の合格が必要です。また、受け入れ企業(あるいは受入れ機関)には、生活支援や日本語学習支援などを含む特定技能1号向けの「支援計画」の作成と実施が義務付けられています。支援は自社で行うことも、登録支援機関に委託することも可能で、委託する場合は契約書に業務範囲・責任分担・費用を明記してください(詳細は運用要領・ガイドブック参照)。

特定技能2号

特定技能2号は、より熟練した技能を要する外国人が対象で、特定の分野ごとに2号への移行が認められています。現行では2号の対象とされている分野は計11分野程度で(分野ごとに要件・適用時期が異なります)、詳細は分野別運用要領をご確認ください。 例:建設分野、造船・舶用工業、自動車整備、ビルクリーニングなど(分野ごとに対象区分・要件が異なります)。2号では在留期間の上限がなく、条件を満たせば家族帯同も可能です。支援計画の義務はなく、日本語試験も不要ですが、熟練技能試験に合格する必要があります。

あなたの会社が制度を利用できるかを判断する方法

「自社でも本当にこの制度を使えるのか?」——まずは簡単な判断基準で、制度活用の可能性をチェックしましょう。

まずは、自社が特定技能の対象分野に該当しているかを確認しましょう。外食業、介護、建設、農業、製造業などは代表的な対象分野です。次に、即戦力として働いてもらう必要がある業務かどうか、日本人と同等以上の給与や社会保険を提供できるか、そして外国人の生活支援(住居の確保、日本語学習、行政手続きの同行など)を行える体制が整っているかを検討します。特に1号では支援体制が義務化されているため、この部分を外部委託するか自社で行うかを早い段階で決める必要があります。

特定技能人材を採用するまでの流れ

「制度は分かったけれど、実際にどう進めればいいの?」——そんな疑問を持つ方のために、採用までの道筋を具体的に解説します。

社内準備

採用前に、従事させる業務内容を具体的に定義し、労働条件を決定します。報酬は日本人と同等以上であることが必要です。同時に、住居や日本語支援、相談窓口などの支援体制を設計します。

候補者の技能確認

求職者が技能試験および日本語試験に合格しているかを確認します。ただし、技能実習2号を良好に修了している場合でも、試験免除は「修了が良好であること」と「技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分との関連性が認められる場合」に限られます。(分野ごとの取扱いは出入国在留管理庁のQ&A等で確認してください)

雇用契約と支援計画の作成

特定技能雇用契約書を作成し、1号の場合は支援計画を立てます。支援計画には、生活オリエンテーション、日本語学習支援、行政手続き同行などが含まれ、具体的かつ実現可能な内容であることが求められます。外部の登録支援機関に委託することも可能です。

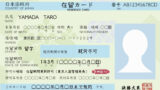

入管への申請

海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請、国内在住者を採用する場合は在留資格変更許可申請を入管に提出します。審査期間は案件や書類の内容によって異なり、書類不備があれば差し戻しとなるため注意が必要です。

支援体制の重要性

「採用して終わり」ではありません。外国人材の定着と活躍には、受け入れ後の支援が欠かせません。

特定技能1号の受け入れでは、外国人が安心して生活できるような支援が義務化されています。支援内容には、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、行政手続きの同行、多言語相談窓口の設置などが含まれます。支援は自社で行うこともできますが、多くの中小企業では登録支援機関に委託しています。委託する場合は、契約書に業務範囲と責任分担、費用を明確に定めることが重要です。

広告

よくある失敗とその回避方法

「不許可になった」「更新でつまずいた」——そんな事態を避けるために、事前に知っておきたい失敗例と回避策を紹介します。

支援計画が不十分で差し戻しになるケースや、雇用契約で報酬や社会保険が適正でないと判断されるケースが見られます。また、住所や雇用条件の変更届出を怠ると改善命令や登録取消などの行政処分を受ける可能性があります。これらを防ぐためには、支援計画を具体的に作成する、契約条件を日本人と同等以上にする、届出期限を社内で共有し管理するなどの対応が必要です。

モデルケースから学ぶ

「本当に成果が出るの?」——イメージしやすいように架空のモデルケースから、その効果とポイントを学びましょう。

都内の外食チェーンでは、特定技能1号の調理・接客人材を3名採用し、支援を登録支援機関に委託することで、深夜営業を復活させ売上を回復させました。地方の製造業では、技能実習2号修了者を1号で受け入れ、数年後に2号へ移行させるキャリアプランを提示し、生産ラインの安定化と若手社員の育成に成功しました。

導入にかかる費用感

「費用はどのくらいかかるのか?」——予算計画を立てるために、一般的な費用感を把握しましょう。

行政書士による申請代行費用の相場例(目安):新規申請で約10〜20万円程度、更新で約5〜10万円程度とする事務所が多いです。ただし金額は事務所・地域・業務範囲により幅があるため、契約前に見積もりを必ず取得してください。登録支援機関の委託費も支援内容(同行や生活支援回数など)で変動します。その他、住居手配や入国費用、初期オリエンテーション費用なども見込む必要があります。

導入のロードマップ

「いつから始めればいいのか」——実際のスケジュール感を把握し、余裕を持って動きましょう。

導入までの流れは目安として90日程度を想定できますが、実際の所要期間は分野や個別案件、入管の審査状況、国際情勢などで変動します。したがって本文のスケジュールはあくまで参考(目安)として提示し、具体的な日程は事前調査と関係機関への確認を行ってください。 (例:在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更の審査期間は案件により異なります。) 次の1か月で候補者の技能や日本語能力を確認し、雇用契約の草案を作成します。その後2週間で支援計画を最終化し、申請書類を整えます。残りの期間で入管への申請と審査を経て、就労開始に至ります。

よくある質問

「まだ不明点がある」——そんなときのために、よく寄せられる質問と回答をまとめました。

特定技能1号の在留期間は?

4か月、6か月、または1年ごとに更新でき、通算で5年が上限です。

家族帯同は可能ですか?

1号は原則不可ですが、2号は条件を満たせば可能です。

支援計画は自社で行うべきですか?

小規模事業者では登録支援機関に委託するケースが多いですが、内容の確認と責任分担は必須です。

広告

まとめ

特定技能制度は、中小企業にとって人手不足を解消する有力な手段です。しかし、その利用には制度の理解と綿密な準備が不可欠です。対象分野の確認から技能・日本語試験の合格、雇用契約や支援計画の作成、入管への申請、そして受け入れ後の継続的な管理まで、一連のプロセスを確実に行うことが成功への鍵となります。まずは自社の状況を客観的に評価し、必要であれば専門家のサポートを受けることをお勧めします。

無料相談のご案内

初めての特定技能受け入れで不安がある方は、当事務所の初回相談(30分)無料サービスをご利用ください。オンライン・土日も対応可能で、全国からのご相談を承っています。

あなたの会社の状況に合わせた最適な受け入れ方法と、失敗しないための申請書類の作り方をお伝えします。

※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください

記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。

当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。

コメント